【教学活动】新课标下重构“教”与“学”

——中山大学附属小学2023学年第二学期研讨课

百舸争流助成长,愈经磨砺绽光芒。为推进落实新课标教学理念,促进“双减”背景下的高效课堂、生本课堂建设,充分展示附小教师教学风采,夯实教师教学基本功,加速教师专业化成长,打造强专业、高素质的教师队伍,我校组织开展了2024年春季学期课堂教学研讨活动。

精彩课堂,示范引领

本次活动共开放研讨课74节,涵盖多门学科,活动安排紧密,课程内容多样,课堂容量充实。各学科组充分发挥团队力量,教师虚心学习,精心设计教学活动,于细微积累中汇集教学能量,在课堂中尽显附小教师风采。

语文学科课堂展示

梁璐老师执教《怎么都快乐》,在课堂上注重“文学阅读与创意表达”,在相应的主题情境中开展语言活动,积累语言材料和语言经验,引导学生感受快乐就在生活的每时每刻,在感受童诗乐趣的同时促进孩子们的精神成长。

孟帆老师执教《自相矛盾》,紧扣“思辨性阅读与表达”学习任务群的“思辨性”,引导学生借助思维“三只眼”分析人物的思维过程,站在文中“楚人”“买家”“作者”角度上辩证思考,最终明白“弗能应也”的原因。

孟子鑫老师秉承新课标理念,为孩子们生动呈现了《祖先的摇篮》的完整课时。她巧妙融合历史与自然,将遥远的过去带到学生眼前,通过互动故事讲述、角色扮演等活动,激发学生们对祖先生活的探索欲和尊重自然的情感。课堂上,教室变成了时空穿梭机,孩子们在学习之余,更懂得了敬畏与传承的意义,心灵的摇篮随之轻摇,播下了文化认同与创新思维的种子。

印文卉与俞吉琪老师分别执教《海上日出》《记金华的双龙洞》,立足新课标构建了“大任务联动,小任务驱动”的任务群来组织教学内容,以情境任务“制作游记宣传小册”为教学支架,为学生搭建了从学习者到创作者的桥梁,灵活地将课本知识转化为生动游记。课堂紧扣教学重点,以读促写,体会情感,在师生的互动当中自然生成,准确地落实了本单元的教学目标。

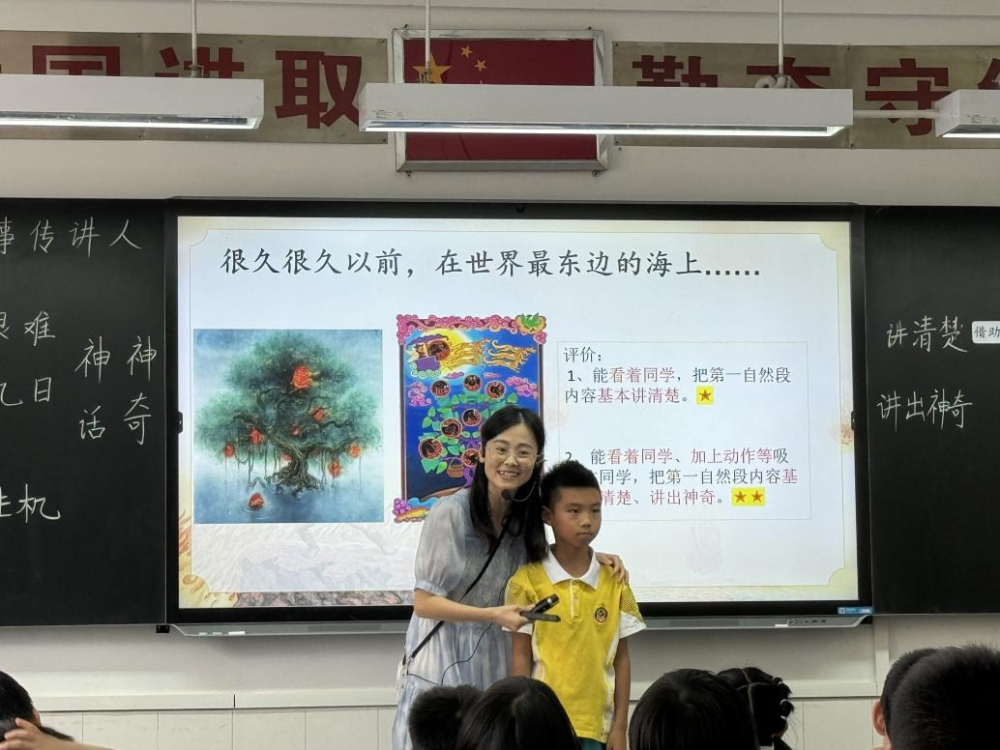

张露老师执教《羿射九日》,立足新课标,践行大单元教学,创设真实情境——“传讲神话故事”,巧妙地将老师的教、学生的学和课堂的评进行有机的融合,抓住羿射九日的起因、经过和结果,引导学生找出课文中神奇的地方进行交流,紧扣重点词句自主阅读,感受神奇,想象神奇,最后讲出神奇的故事。

张桢老师用筹建“苏东坡纪念馆”的项目学习,统整《苏东坡传》的核心内容,在情境化教学中提升学生的整体认知能力,丰富其精神世界。贯彻落实“积累整本书阅读经验,养成良好阅读习惯”,做终身阅读者的新课标要求。

数学学科课堂展示

随着电子支付的普及,实体货币在日常交易中的使用频率大幅下降,孩子对“钱”的认识变得陌生。依据新课标,沈慧君老师在认识人民币的初始课中引导学生走进货币发展史,体会“钱”的便利性和“统一钱”的必要性,从而让学生了解货币的意义,形成初步的金融素养。

邵丽君老师注重单元整体教学设计,强调数学知识之间的内在逻辑关系。通过追本溯源,探究对称点和轴对称图形的特性;在对称与变换,不变中变,变中不变,探究轴对称知识间的联系;应用轴对称知识解决生活中问题的等多次课堂探究活动,彰显轴对称运动本质。学生思维变得灵动而深刻,解决问题的策略变得多样而有效。

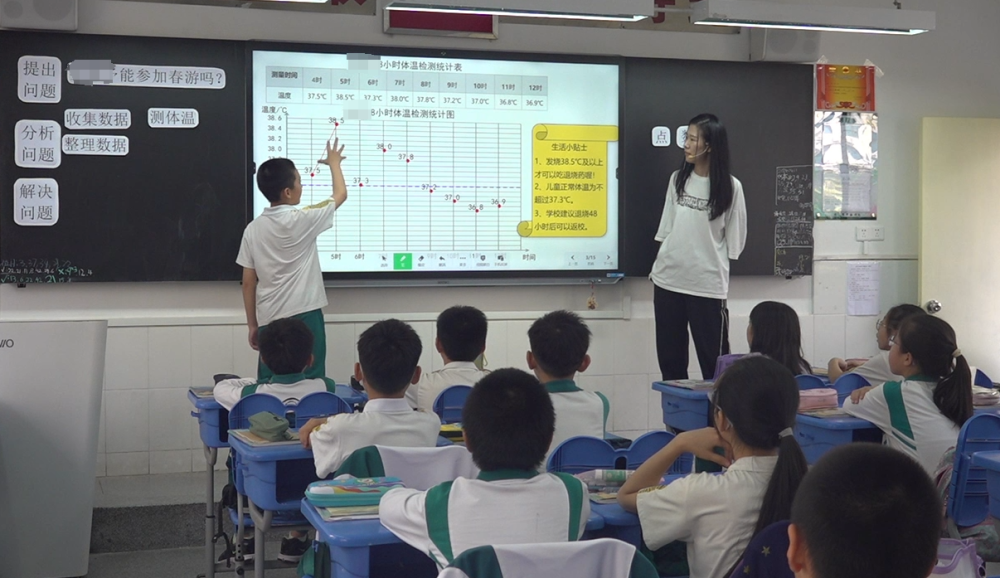

王晓琳老师的折线统计图一课,在学生已初步建立数据分类、数据收集的意识基础上,学习如何使用折线统计图整理并表达数据,分析数据背后的含义,学生在这样的过程中了解统计在生活中的作用,并了解数据的随机性,逐步感知统计学基于合理性的价值判断准则,对随机现象发生的可能性进行预测,从而发展数据意识,学会用数学的眼光看世界。

英语课堂展示

雷灵花老师执教《The new kite》,该堂课属于故事类绘本教学。教师采用多种阅读策略,深入挖掘语篇,设计高阶思维问题,训练学生读图能力及文字阅读理解能力,促进学生对绘本的深入理解,有效发展学生的思维、想象力和语言综合表达能力。

罗妍洁老师带来了一堂语音知识应用课,以引人入胜的故事情境为依托,巧妙嵌入相关语音知识,致力于引导学生掌握基本拼读规则。教师结合新颖的游戏形式和精美的画面展示,设计了大量丰富有趣的课堂活动,以培养学生见词能读,听词能写,独立阅读等能力。

黄惠清老师执教《Our bodies Part EF》,通过将课文内容与学生的实际生活场景(如学校体检,手机购物,加入学校社团等)自然地结合起来,该课创造了一个真实、流畅的情境和主线,让学生能够在课堂中联系个人生活实际,学会通过询问和表达个人身体数据和其他信息解决实际生活中遇到的问题。

体育课堂展示

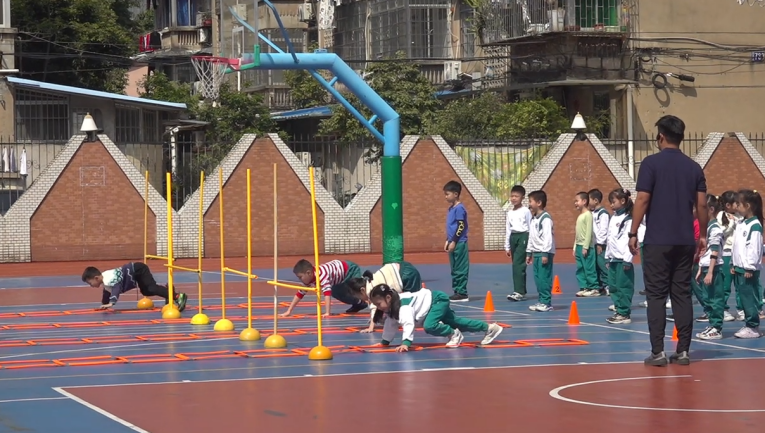

曾晨老师的课针对一年级学生喜欢游戏和扮演的共性特点和个性差异,创设消防战士角色,营造消防演练的主题情境,启发引导学生了解支撑与攀爬的方法。通过“学、练、赛、评”一体化教学,使学生获得丰富的运动体验和认知,提高基本活动能力和支撑与攀爬的水平,以跨学科的新理念,在体育课堂中运用国防教育知识创新教学内容和形式,营造活跃而有序的课堂,激励师生融合创新,为教学升级赋能。

科学课堂展示

张帅老师在《设计塔台模型》的研讨课上,通过师生之间的有效互动共同探究出了有关三角形具有稳定性、塔台上小下大、上轻下重不容易倒等工程技术问题,为后面塔台模型的设计提供了理论基础。在教学中,教师还通过跨学科学习,将数学与科学中的工程问题融会贯通,让学生应用已有的数学基础于塔台模型的设计之中,很好的达成了对工程中物化部分的教学目标,体现了教师对新课标内容理解。

教师们的课堂各有千秋、独具风采,充分展现了热情饱满的教学态度和个性鲜明的教学风格,构建了富有创意的教学设计和新颖生动的教学情境。教学过程以学生的发展为中心,坚持学为主体,问题导向,评价反馈,形成“教——学——评”的课堂教学闭环。课堂不断激发学生的求知热情与深度思考的能力,鼓励学生大胆质疑、积极探索,真正感受到学习的乐趣。

探讨交流,以研促教

学校鼓励全体教师积极参与观课,认真倾听、详细记录,在观摩中博采众长,在交流中共同提升。

学校领导评课引领,各学科组长协助教师们复盘教学过程、反思课堂表现,将整节课的得与失、巧与拙重新梳理,参与听课的教师也互研互学,各抒己见,交流了宝贵的教学经验。

亮点一:问题导向 深度研讨

每次研讨课后都会安排三次深度教研,并明确研究学习的任务。教师们结合自己的实际教学针对研究问题进行深入思考和交流,这种以问题为导向的研究方式,帮助教师们更加精准地把握教学中的重难点。

教研活动鼓励教师充分结合学科发展情况与课堂实践梳理问题并进行自由讨论,上课教师对应新课标思想谈课堂收获与反思,听课老师分享听课感受与启发。交流中教师还会对照自身剖析教学中的难点和痛点,从中探讨解决问题的有效方法。同时,通过深度研讨,教师可以共同学习、相互借鉴,不断提升教学水平。

亮点二:积极探索 勇于实践

本次活动鼓励教师们成为行动研究者,将课标的理念、精神吃透吃准,并在教学实践中进行探究,在核心素养、课程理念、教学内容、学习方式、学习评价、数字赋能等各方面进行尝试和创新。教师们不仅要关注理论的学习,更要注重将理论应用于实践,通过实践来检验理论的正确性,这有助于教师们更加深入地理解新课改的理念和精神,主动探索出符合新课改理念的教学方式,改进教学效果,促进学生全面发展。

教而不学无成长,学而不研无发展。此次研讨课活动的开展既为全校教师提供了精准研磨、锻炼成长的平台,又提供了观摩学习、研讨交流的机会。每一次研讨活动都是一场集体智慧的凝练,是一次深度的学习之旅。附小老师将会继续以教研活动为契机,怀揣对教育的热情,着眼于学生的发展,遵循新课标精神,为打造本真、扎实的高效课堂而努力前行!